//教授在讲坛上,朗言大声地陈述-摩尔定律已经失效了,因为成本、功耗和工艺,走到了尽头,这是分布式计算发展的原因。这一番话,让我想起了《石油战争》中关于石油储量的那些描述。//

从2013年开始关注和比特币相关的一些技术,很早就关注到了衍生出来的类似ripple之类的清结算机制,以及后续的blockchain等技术和应用。

时间进入2015年,各种各样论坛开始有很多关于blockchain的研讨,后续听到这些话题的时候,已经不仅仅停留在PE/VC圈子里了,甚至上升到货币系统甚至体制的层面,各种体制内体制外的权威都站出来讲着各种各样的“去中心、分布、颠覆、革命......”等等言论。

基于对互联网民间金融长期的观察,也试图结合区块链技术来解决一些现实的行业业务需求,进而记录了一些对于这些应用场景的理想化的描述。

一路走来,始终都认为互联网金融在中国的崛起,不过是中国现实社会历史背景下形成的金融系统固有特征下形成的产物,金融科技必要但并不充分。互联网金融蓬勃发展以来,看到听到接触到各色人等,相当一部分并不单纯,有各种深层的目的和意图,不过口口声声都挂着“互联网金融”。那些PE/VC更是心怀一己创造或者编造着各种各样的神话。

某些体制内的有话语权的人物试图用金融科技来武装传统货币体系,令人想到的是清末的洋务运动,结果早已注定。他们需要思考的问题不仅仅是如何运用金融科技来改善即有货币体系,更重要的是需要思考形成当前困局的系统体系机制。金融科技回归金融本源?那么,既有金融系统是否也应该回归金融本源呢?而不是试图继续依赖行政化体系制度来垄断金融科技的应用?

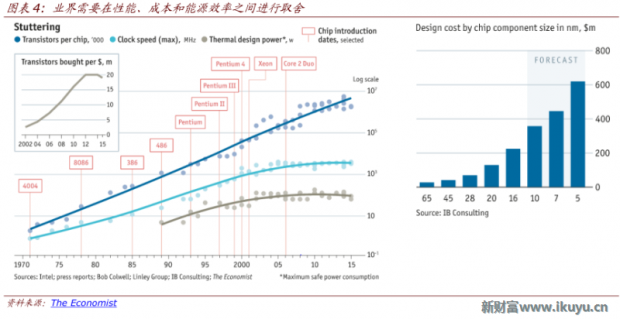

从纯粹技术角度看,摩尔定律的有效边界证明了技术效能的边际效用递减,技术的效能都是有限的。比如,“数字是资产”这个概念基本上建立起来了。资产不流动,不使用,就毫无价值。仅仅停留在依赖行政化资源攫取数据的层面上去试图垄断控制数据源,就好像欧也妮葛朗台一样,结果只能是更多的社会资源实现显性化之后被浪费掉。

曾经,一位领导公开大声问过:现有的技术无法满足那个业务的需求吗?

blockchain核心是解决互信问题。在即有金融体系里,互信已经强化,甚至已经公信化了。那么,在即有金融体系里生硬地谋求广泛采用blockchain来重写业务,就如同为了blockchain而blockchain一般。blockchain更多地是在边缘业务领域实现交易互信吧?所以,试图大规模在即有体系里创新都会遇到机会成本的问题,如果不能规模化,那么就无法发挥技术优势,实现成本摊薄,更无从谈起创新和确立标准了。

现实中,更明确支持互金企业采用fintech来优化业务,最终通过场景化规模开展业务,从而建立新的标准。

技术有效能边界,这是符合实物期权理论的。

随着时间的推移,技术作用于对象会发生变化,技术带来的产品的效能也会发生变化,这取决于外部环境的变化。不论你主观意见如何,她都在那里。

作为一项技术,blockchain正在经历着大部分技术产品化的历程,现在的各种关注也习以为常了。只是希望有一天我们不再需要讨论和关注她,那是,也许她就像空气一样了,我们都习以为常,那时,也许就是真正的成熟了。技术的效能也许只有在那时才能够让我们接受起来没有那么多的幻想。

//人,不可以没有理想,但是也不能理想主义。那些看上去的理想主义者也许还有更深的套路吧!//

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号